押し入れの奥に、使わなくなったゲームキューブが眠っていませんか?

私のゲームキューブも同じように、ある日「ディスクを読み込まない」という不調が続き、やむなく片付けてしまいました。

でも、どうしてもまた動かしたい、今の自分ならできるはず!

そんな思いから調べてみると、不調の原因はディスクドライブユニット内のコンデンサの経年劣化である可能性が高いことがわかりました。

そこで今回は、2本のハンダごてを使ってコンデンサを交換する修理方法を解説します。

はんだ付けの経験がある方なら、十分ご自身で挑戦できる内容です。

もちろん、すべての不具合がコンデンサ交換で直るわけではありませんが、もう一度ゲームキューブを蘇らせたい方には試す価値のある方法だと思います。

念のため、コンデンサ交換の前に試せる対処法もいくつかあります👇

ハンダごてを使わず、できるだけ部品を交換せずに直したい方は、まず以下の方法を試してみることをおすすめします。

これらの簡単な対処法で不具合が改善することもあります。

- 🧿 [ピックアップレンズの清掃]

- 💿 [ディスク側のヨゴレの問題]

- 🔌 [つけっぱなしでコンデンサを充電し、不良が改善するか試す方法(記事リンク)]

- 🪛 [レーザーの可変抵抗を調整して読み込み精度を上げる方法(記事執筆中)]

⚠️作業時の注意事項

本記事の内容にははんだ付け作業が含まれます。

必ず工具や作業環境を整えたうえで、慎重に行ってください。

⚠️本記事の内容は個人による修理・改造を目的とした情報提供です。

作業はご自身の責任で行ってください。破損・ケガ等のトラブルが発生しても当方では責任を負いかねます。

🔨使用する工具・部品一覧

工具リスト

アマゾンで購入したものを参考までに掲載してありますが、同じようなものが手持ちにあれば代用してください。

- ゲーム機用星型ドライバー 2本セット(

3.8mm/ 4.5mm)

※3.8mmは未使用。ゲームキューブのネジは深い位置にあるため、軸が長めのドライバーを選びましょう。 - ギザなしラジオペンチ (フレキシブルケーブルの抜き差しに便利)

- 【ベッセル+ドライバー 2番・0番】内部ネジの取り外しに使用

▶+2番ドライバー

▶+0番ドライバー - メインハンダごて (こて先はPX-60RT-2CR)

- サブハンダごて (試しに充電式を使ってみましたが、細ければなんでもいいです)

- ヤニ入りハンダ線0.6〜0.8mm(細線タイプが作業しやすい)

- マスキングテープ(基板部品の保護)

- フラックス(はんだの流れを良くする補助剤)

- 無水エタノール溶剤 (基板のクリーニング用)

- ハンダ吸い取り線(古いはんだの除去用)

- ピンセット(熱くなった部品の扱いに)

- デジタルテスター(ジャンク製品を修理する方は可変抵抗値確認に必要)

- 作業マット or 耐熱シリコンマット(任意)

- ルーペ(小さな文字やパターンの確認に便利)

- ハンダ吸い取り機(任意)

🔋使用する交換用コンデンサ

今回は、ニチコンやパナソニックなどの信頼性の高い日本メーカー製品を使用しました。

当時と全く同じコンデンサは現在流通していないため、

静電容量(μF)は同一、耐電圧(V)は同等以上の製品を代替品として選定しています。

| 基板の部品番号 | 旧コンデンサ (もともとついている物) | 新コンデンサ (新しくつける代用品) | 備考 |

| C103,C401,C517 | 100㎌ 6.3V | 100㎌ 6.3V (ニチコンUUD1C101MCL1GS) | |

| C422 | 220㎌ 4V | 220㎌ 6.3V (ニチコンUCD0J221MCL1GS) | 4Vが無いため6.3V代用 |

| C432 | 47㎌ 6.3V | 47㎌ 6.3V (ニチコンUWT0J470MCL1GB) | |

| C104,C235,C305 C408,C431 | 47㎌ 4V | 47㎌ 6.3V (パナソニックEEEFK0J470UR) | 4Vが無いため6.3V代用 サイズの小さなパナソニック使用 |

修理手順

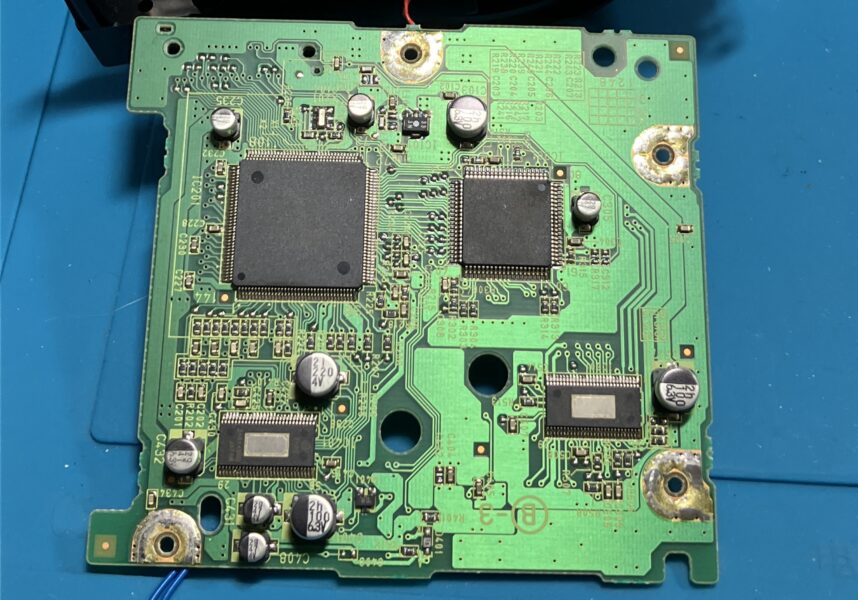

ディスクドライブユニットの分解

※この作業は、本体からディスクドライブユニットを取り外した状態からスタートします。

まだ分解していない場合は、先に下記リンクの【分解手順】⑤「ディスクドライブユニットの取り外し」までを進めてください👇

🔧 準備ができたら、いよいよ分解スタートです!

1. シールドカバー(銀色の板)の取り外し

ドライブユニットを裏返し、ドライバー(0番)で〇印の6本の小ネジを外します。

表側の読み込み用レンズが破損しないよう注意して作業しましょう。

ネジを外し終えたら、銀色のシールドカバーを慎重に持ち上げます。

端面でケガをしやすいので手袋を着用しましょう。指紋汚れの防止にもなります。

2. 可変抵抗の確認

シールドカバーを外すと、青い電線の近くに可変抵抗(ポテンショメータ)が見えます。

この時点で読み込み調整用の抵抗値を確認しておきましょう。

- 初期値の目安は製造時期によって2種類あるとされています。

- 180〜200Ω(この範囲から大きくずれていたら収まるように調整しましょう)

- およそ530Ω(こちらは経験が少ないので実機で調査中です)

⚠️この可変抵抗値の確認は、特に中古品やジャンク品を修理する場合は必ず確認しましょう。

前の所有者が可変抵抗を調整している場合があり、読み取り出力を上げるために抵抗値を下げられていることが多いです。

その状態で新しいコンデンサを取り付けてしまうと、出力過多でレーザー寿命を縮めるリスクがあります。

👉 そのため、コンデンサ交換前に上記に示した「初期値の目安」に戻しておくのが安心です。

一方、新品購入で誰も手を加えていないゲームキューブであれば、記録として数値を控えておくだけで問題ありません。

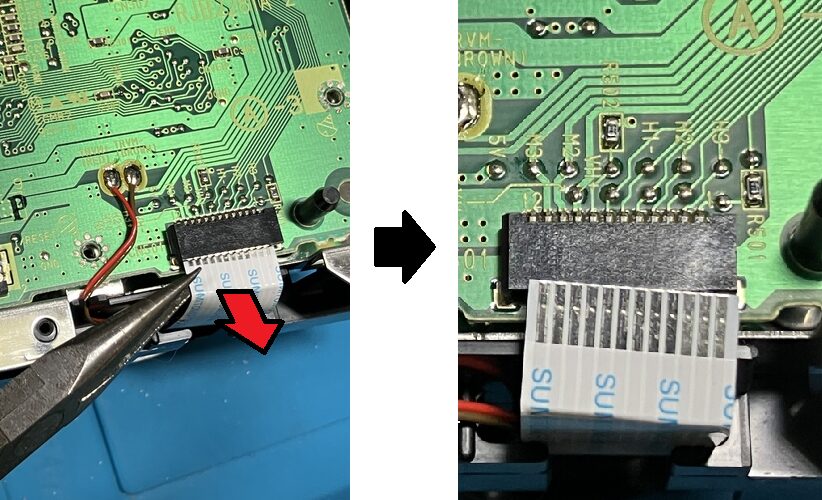

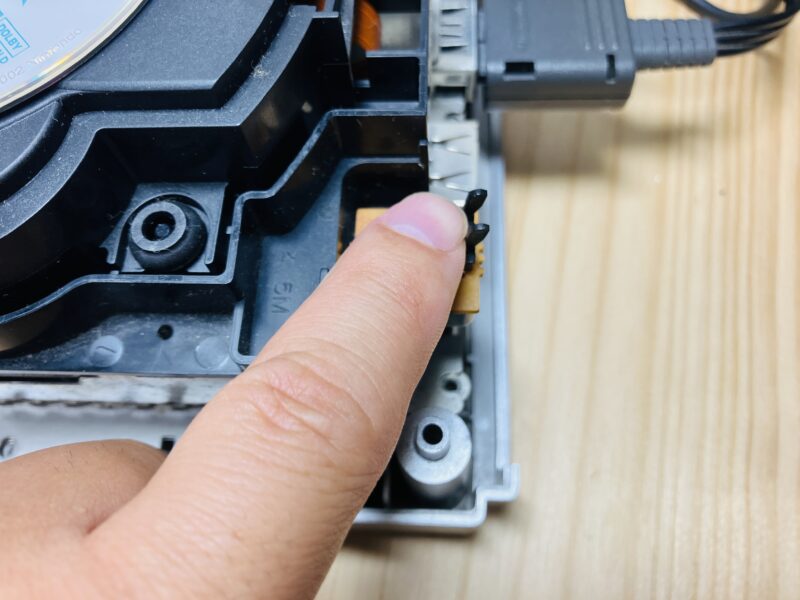

3. 茶色のフレキシブルケーブル(以下フレキ)の取り外し

写真の黒いラッチをフレキの方向に1mmほどスライドさせると、ロックが外れフレキを抜くことができます。

4. 白フレキの取り外し

差し込み式のコネクタです。つまむスペースがないのでフレキの左右を少しずつ慎重に引っ張りましょう。

勢いよく引っ張ると断線する可能性があるため、特に注意が必要です!

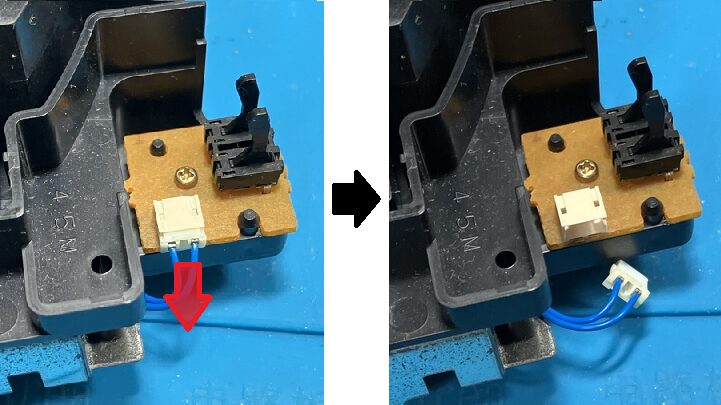

5. 青線コネクタ取り外し

下図のフタ開閉検知スイッチ用のコネクタをつまんでしっかり引き抜きます。

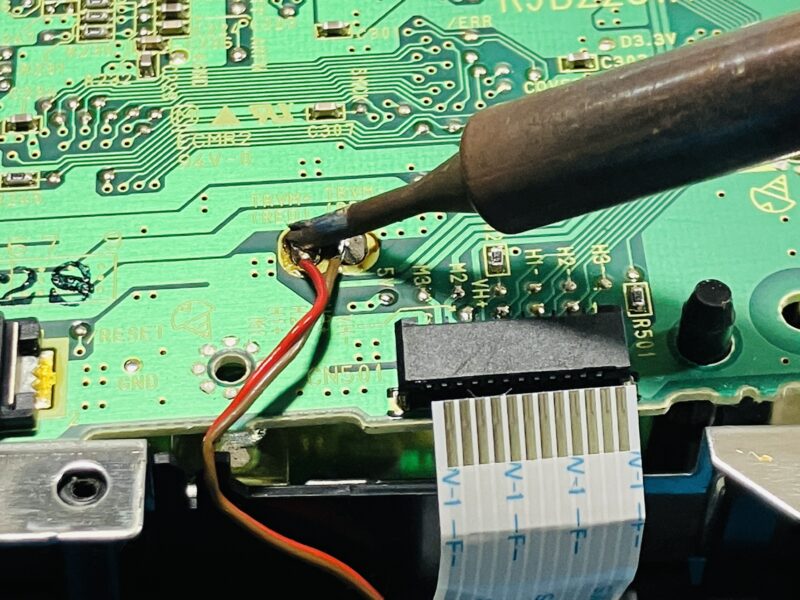

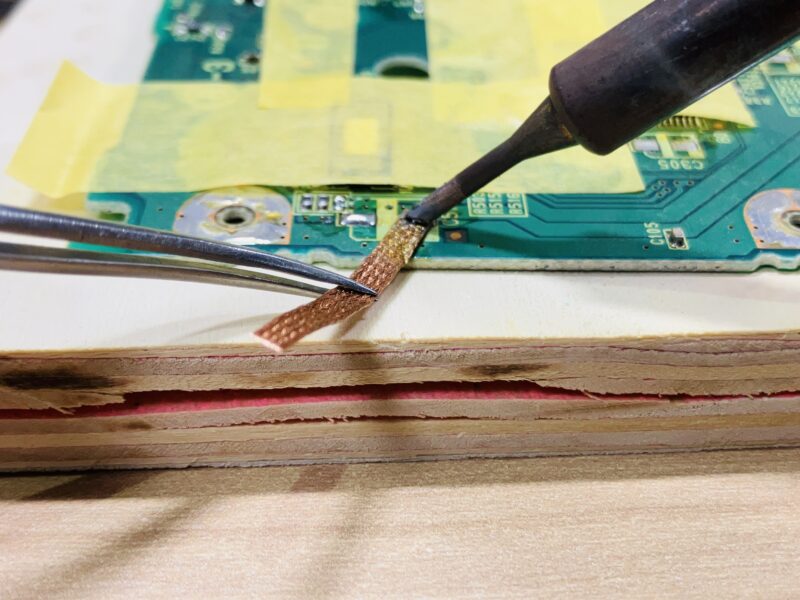

6. 茶赤線外し方

ハンダごてを使い、古いハンダを溶かして線を取り外します。この際、ハンダが周囲に飛び散らないように注意しましょう。

※基板に線色(RED/BROWN)が記載されていますので覚えておきましょう。

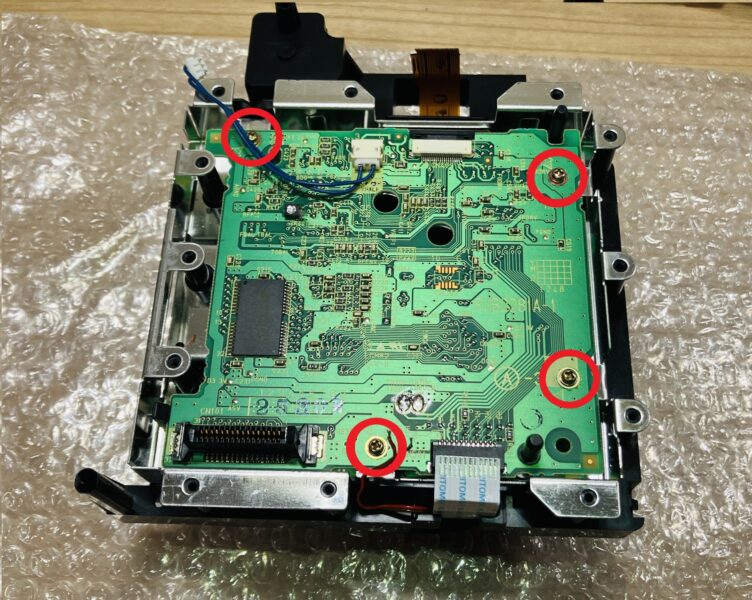

7. 基板取り外し

ワッシャーセットネジが4本(〇印)あるのでドライバー(0番)で外します。

黒いツメとガイドポールがあるので、そのツメを横に倒しつつ真上に引き上げれば基板を外せます。

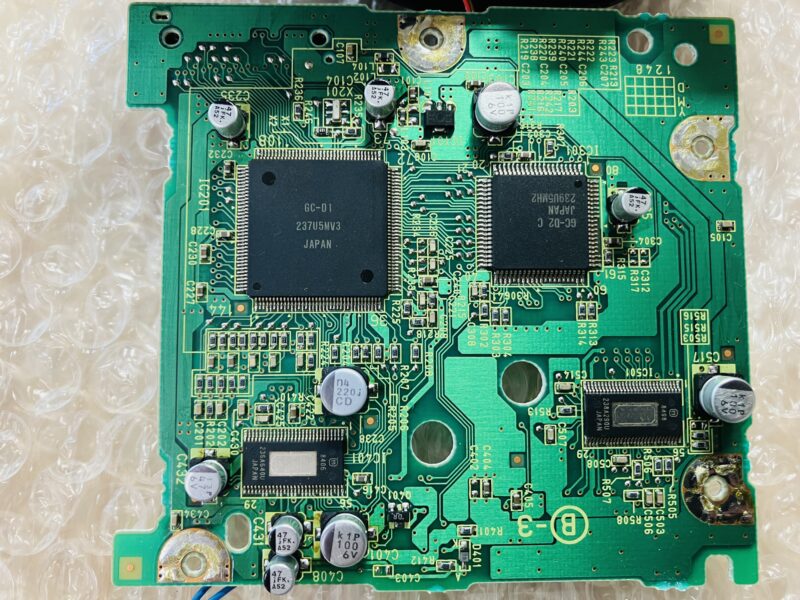

するとようやく、コンデンサ実装面アクセスできます。

コンデンサの選定

20年以上の年月が経ったコンデンサなのでこの際全部交換します。

・交換するコンデンサリスト(安心の日本メーカー使用)

| 基板番号 | 個数 | 旧コンデンサ | 新コンデンサ | 備考 |

| C103,C401,C517 | 3 | 100㎌ 6.3V | 100㎌ 6.3V (ニチコンUUD1C101MCL1GS) | |

| C422 | 1 | 220㎌ 4V | 220㎌ 6.3V (ニチコンUCD0J221MCL1GS) | 4Vが無いため6.3V代用 |

| C432 | 1 | 47㎌ 6.3V | 47㎌ 6.3V (ニチコンUWT0J470MCL1GB) | |

| C104,C235,C305 C408,C431 | 5 | 47㎌ 4V | 47㎌ 6.3V (パナソニックEEEFK0J470UR) | 4Vが無いため6.3V代用 サイズの小さなパナソニック使用 |

古いコンデンサの取り外し

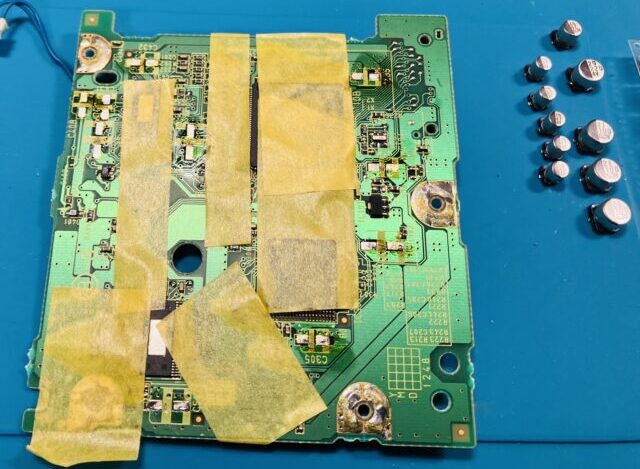

1. 取り外し準備

コンデンサを外すスペースや基板を保護するために、ハンダごてを当てたくない部分や、ハンダが飛んでほしくない部分をマスキングテープで覆っておきましょう。

2. 古いコンデンサ取り外し

2本のハンダごてでコンデンサーの両端子を同時に加熱し、ハンダが溶けたら、他の部品に触れないよう注意しながら、実装されていない方向へゆっくりとスライドさせて取り外してください。

電解コンデンサをすべて外しました。

3. 基板の清掃

コンデンサを外した後、吸い取り線でパッド(部品をつける部分)表面を整え、新しいコンデンサを取り付ける準備をします。

コンデンサから漏れた電解液やフラックスなどを無水エタノールできれいに拭き取ります。

(無水エタノールを一旦綿棒などにつけて拭き取ります、茶色く汚れてきたら取り換えましょう)

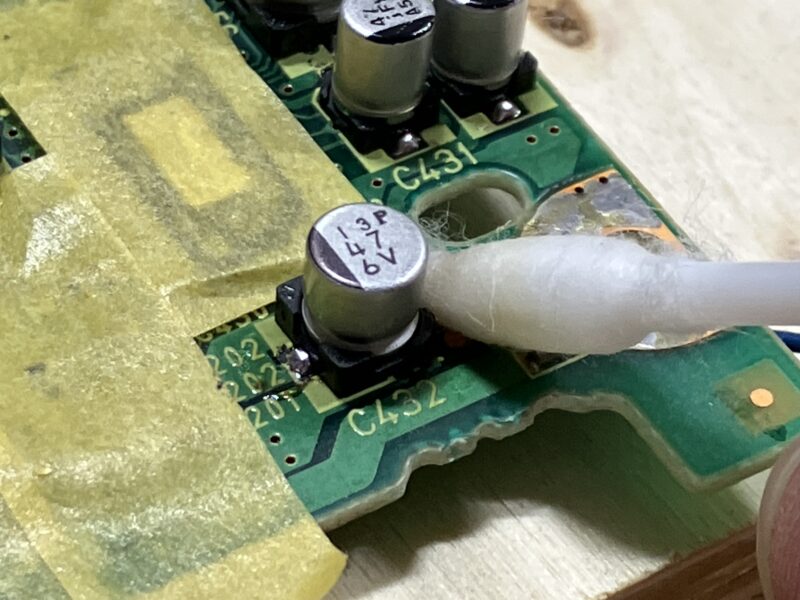

新しいコンデンサの取り付け

1. 新しいコンデンサの準備

新しいコンデンサは、極性(+と-)を間違えないように注意して取り付けましょう。

⚠️アルミ電解コンデンサには大抵の場合極性があります。

マイナス側に印があるので覚えておきましょう。

基板に印字されていマークでプラス、マイナス(マイナス側に印あり)が分かります

・コンデンサのマーク … 黒半月印があるほうがマイナス極です。

・基板のマーク … 太い線になっているほうがマイナス極側です。

2. コンデンサのはんだ付け

密集地帯はハンダごての先が入るスペースのことを考えて、順番に本付けましょう

⚠️この基板の場合は【C431→C401→C408】の順で付けることをお勧めします。そのほかの場所は密集していないので順番は特にありません。

3. 仕上げ

交換が完了したら、基板を無水エタノールで周囲を清掃し、汚れや異物が残らないようにします。

最後にコンデンサの極性やハンダの付け忘れ、ハンダの飛び散りなどがないかよくチェックして下さい。

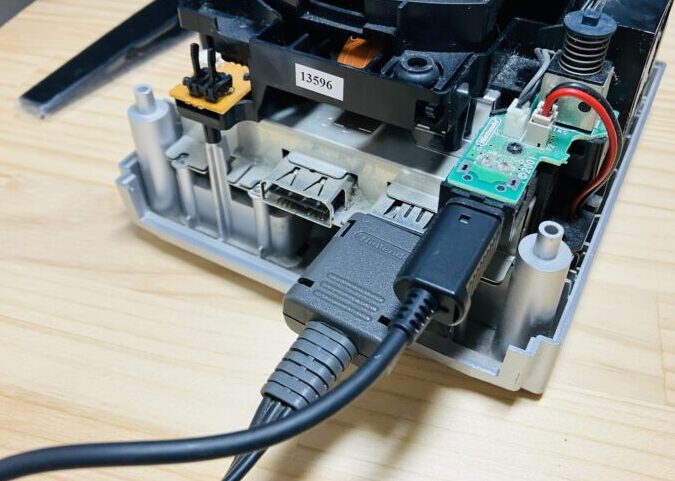

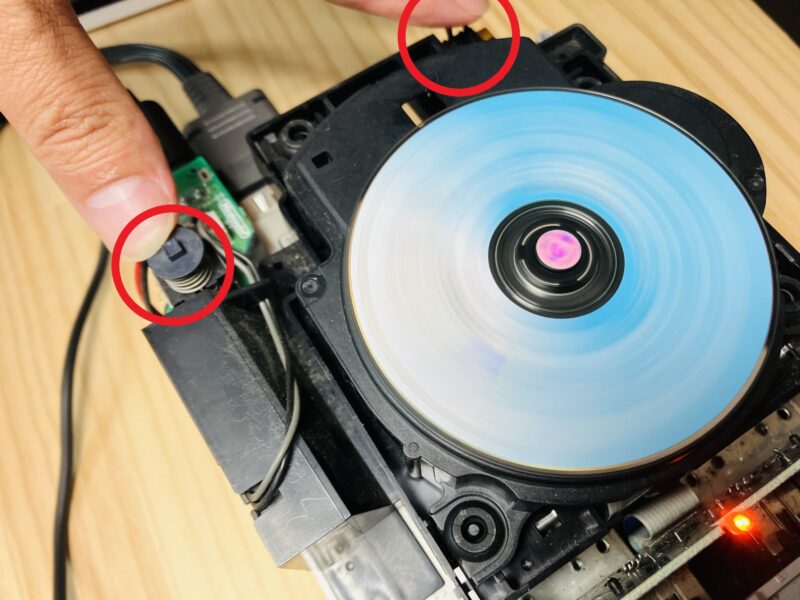

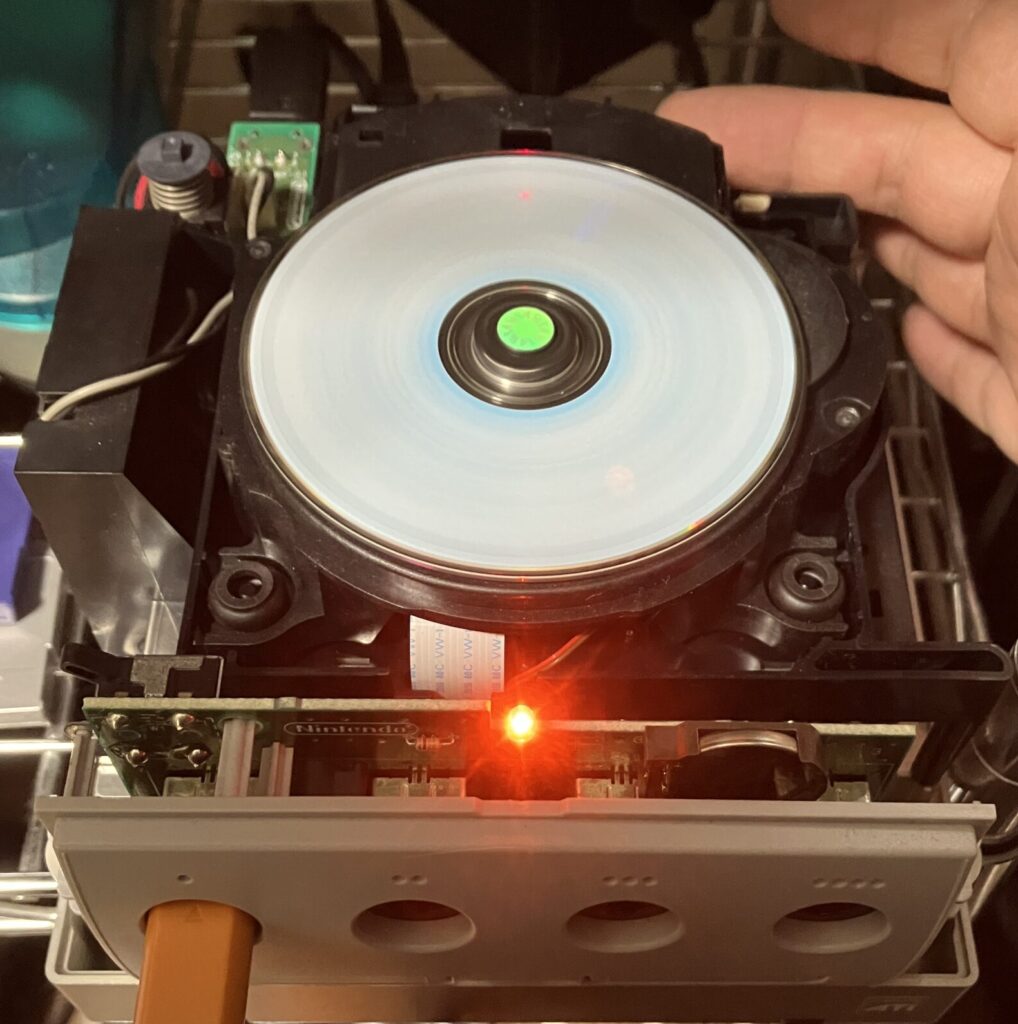

🧩仮組で動作チェック

逆の手順で外したフレキやネジを取り付け、本体を写真の状態に仮組します。

ドライブユニット仮組

- 基板をフレームに戻す(ネジ止め)

- 茶/赤電線のハンダ付け

- 青線のコネクタ取り付け

- 白フレキの挿し込み

- 茶フレキの取り付け

- シールドフレーム取り付け(ドライブユニットはこれで完成)

本体ユニット仮組(動作確認できるまではネジ止めはしていません)

- メイン基板にコントローラ基板のフレキを差し込む(フレキを挿すだけで据え付けはしない)

- ドライブユニットを装着(コントローラー基板のフレキに注意!)

- 電源ファンユニットの添え付け

- 前面のコントローラ基板を添え付け(これで仮組完成)

安全な場所で電源ケーブル、テレビにつなぐAVケーブル、コントローラーを接続します。

⚠️作業は、出火や煙などのトラブルが起きても安全に対処できる環境で行いましょう。

例えば、電源を入れた瞬間にコンデンサから煙が出たり、ショートして「バチッ!」と火花が出るケースがあります。

周りに燃えやすいものを置かないことや、電源をすぐ切れる体制を整えておくと安心です。

ディスクをしっかりセットし、フタ開閉検知スイッチを押しながら、本体の電源ボタンを押しましょう。

⚠️ディスクが回転するので気を付けましょう

これでスムーズに読み込みできれば修理成功です!いくつか他のソフトなども起動確認してみましょう。

修理後の動作チェック

仮組で問題がないことが確認できたので、次はパーツをしっかりと本組みしていきましょう。

⚠️組み立てるときの注意点

上部外装組み立て時は下の写真のようにフタを開けた状態で納めてください。

トレイを閉めた状態で外装を乗せると、トレイが開かなくなったり、フタ開閉検知スイッチに引っかかってしまい部品を破損させてしまう可能性があります。

本組みが完了したら、最終チェックとして以下の3つの項目を確認します。

✅ ディスクが正常に回転するか スムーズに回転しているか、異音はないかなどを確認してください。

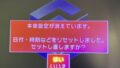

✅ 「ディスクを読み込めません」というエラーが出ないか メニュー画面でエラーが表示されず、ゲームを正常に読み込めるか確認しましょう。

✅ ゲームがスムーズに起動するか ディスクを入れた状態で起動し、メニュー画面が出ずにスムーズにゲームが起動するかを確認します。

「本体設定が消えています。日付・時刻などをリセットしました。セットし直しますか?」と出る方は本体設定保存用の電池が消耗していますので電池交換が必要になります。

🔗本体設定が消えています!? ゲームキューブの内蔵電池交換方法

上記のチェックをクリアできれば、修理は完了です。これで、またゲーム機を長く楽しむことができるはずです。

まとめ

さて、あなたのゲームキューブは無事に復活しましたでしょうか?🎉

もし動かなかったとしても、落胆しないでください。ゲームは動かなくても、あなたの技術や経験は確実に向上しています💪

今回は、ゲームキューブのディスク読み込み不良の原因として考えられる「ドライブユニット内のコンデンサ交換手順」について解説しました🔧

20年以上前のゲーム機には、不具合がつきものです🕰️

しかし、その多くは適切な修理で再び動かすことができます。

今回のコンデンサ交換で、あなたの大切なゲームキューブが元気に復活したなら幸いです✨

もし今回の修理で解決しなかったとしても、読み込み不良にはピックアップレンズの調整など、別の原因も考えられます🔍

このブログでは、今後もゲーム機の修理やメンテナンスに関する情報を発信していきますので、ぜひ他の記事も参考にしてみてください📘

思い出のゲームキューブを、これからもずっと大切に使い続けましょう🎮

コメント